色彩美学课程报告

《二十四节气中的色彩美学》结课作业

一 简答题

1. 节气调研

清明(4月4日–6日)

气候特点

家乡湖南邵东日均气温16–18°C,呈现"清明时节雨纷纷"的典型特征。昼夜温差达8–10°C,偶发倒春寒现象,空气相对湿度维持在75%–85%。

当令植物

- 艾草:叶背密布白色绒毛,清明前采摘嫩芽,出青率最佳

- 鼠曲草:俗称

"清明草",邵东丘陵地带每亩可采鲜草50–80公斤 - 野生荠菜:富含

维生素C(55mg/100g),邵东民间有"三月三,荠菜当灵丹"之说

饮食习惯

- 蒿子粑粑:糯米与籼米

7:3配比,包腊肉笋丁馅,蒸制后煎至两面金黄 - 青团:添加石灰水焯过的艾叶,赋予独特碱香

- 雷公菌炒蛋:雨后采集地耳,配土鸡蛋翻炒,具清热明目功效

民俗风俗

- 挂山祭祖:族人修缮祖坟,插彩纸幡(清明吊),供三牲米酒

- 踏青采蕄:全家上山采摘蕨菜,儿童佩戴柳枝冠环

- 放断鹞:故意扯断风筝线,寓意送走晦气(渐式微)

白露(9月7日–9日)

气候特点

昼夜温差达全年峰值(12–15°C),晨间湿度90%+,年均蒸发量仅1.8mm,呈现"露凝而白"特征。

当令植物

- 黄花菜:邵东年产量2.8万吨,

荫家塘晒场延绵3公里 - 野菊花:

β-蒎烯含量0.83%(全省最高) - 木槿花:与豆腐同煮称

"白玉胭脂汤"

饮食习惯

- 白露酒:九龙岭山泉酿造,”三蒸三酿”古法,酒精度

12°–15° - 姜辣蛇:眼镜蛇段配小黄姜猛火快炒

- 红薯圆子:红心薯包芝麻糖馅油炸,外脆内糯

民俗风俗

- 晒秋:古宅天井呈现”辣椒红、黄豆金、稻谷黄”立体画卷

- 酿醋封坛:花岗岩窖池储存,次年春分启封(酸度

6.0g/100ml) - 打露水:黎明击打茶树收集露水,烹制”白露仙茗”

2. 色彩介绍

艳红 (Bright Red)

| 属性 | 数值 |

|---|---|

| 中文名 | 艳红 |

| 英文 | Bright Red |

| 16 进制 | #ed5a65 |

| 释义 | 鲜艳明亮的红色,如盛放的花朵。 |

色彩本身内涵

- 视觉意象:艳红色彩饱满,明度高,给人热烈、活力之感。

- 文化象征:红色在中国传统中象征喜庆、吉祥、繁荣与幸福。

我的理解

艳红对应我的热情果敢——像火焰般热烈,不畏挑战,充满动力。

月白 (Moon White)

| 属性 | 数值 |

|---|---|

| 中文名 | 月白 |

| 英文 | Moon White |

| 16 进制 | #eef7f2 |

| 释义 | 嫩淡的蓝白色,宛如明月之光。 |

色彩本身内涵

- 视觉意象:月白清冷、微带蓝意,给人以宁静、纯净之感。

- 文化象征:古代文人以月白寄托闲情逸致,象征高洁与超然。

我的理解

月白映射我的清冷沉静——在纷扰环境中保持淡然,以理性视角观察世界。

栗紫 (Chestnut Purple)

| 属性 | 数值 |

|---|---|

| 中文名 | 栗紫 |

| 英文 | Chestnut Purple |

| 16 进制 | #5a191b |

| 释义 | 成熟板栗外壳的色泽,介于红棕与深紫之间。 |

色彩本身内涵

- 自然来源:栗紫源自成熟板栗的外壳色泽,呈红棕与深紫过渡色。

- 文化象征:栗紫象征沉稳与华贵,兼具大地的厚重与果实的成熟。

- 哲学意蕴:紫色在中国传统文化中象征尊贵与神圣,常与帝王与玄学相关。

我的理解

栗紫对应我的深思内敛——表面沉静,内在蕴含历练与智慧,善于在宁静中思考。

3. 生活中黄色的美好

拍摄原因与主题思想

作为一名身处大学校园中的学生,我的生活充满了规律与节奏。每天穿梭于教室、图书馆与宿舍之间,学习是我生活的主旋律,而校园则是我成长的舞台。在校园的怀抱中,我不仅汲取知识,还感受着生活的美好与温暖。在这片充满活力与希望的土地上,黄色成为了我心中独特的色彩符号。

黄色是阳光的颜色,它代表着生机与活力,就像校园中我们积极向上的学习态度。黄色也是温暖的象征,如同校园里同学之间的友谊、师生之间的情谊,给予我在追求知识道路上不断前行的力量。它更是一种希望的色彩,每一次看到黄色,都仿佛看到了未来无限的可能,激励着我不断努力,追逐梦想。

图片分析

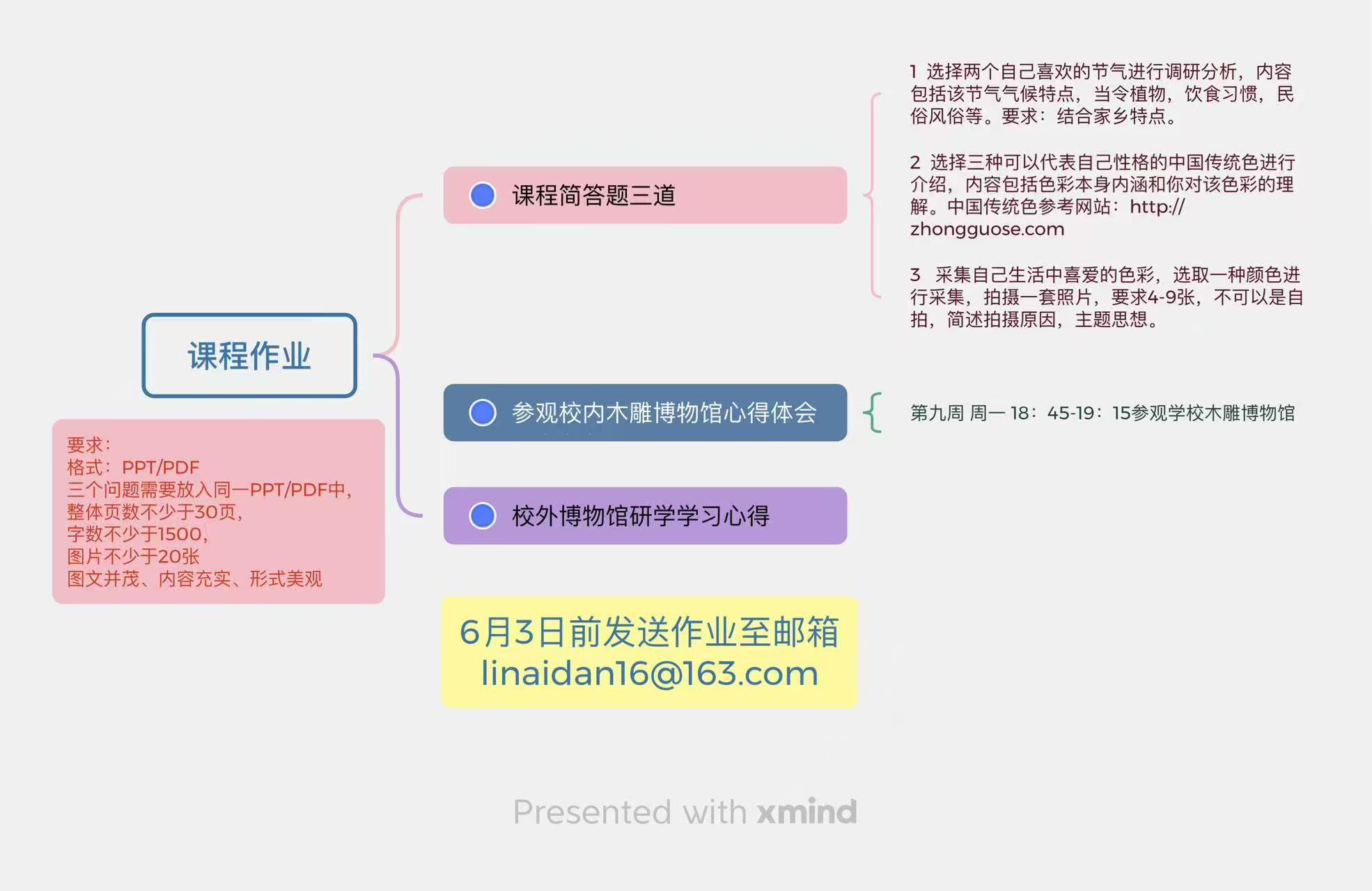

书籍之黄:知识的光芒

第一张图片是一本考研英语完形填空的书籍,其封面以黄色为主色调。黄色在这里象征着知识的光芒,照亮了考研学子的求学之路。在校园的图书馆里,无数个日夜,我与这样的书籍相伴,它们如同一盏盏明灯,引导我穿越知识的海洋,探索未知的世界。黄色的书籍封面,也寓意着通过学习能够获得智慧与希望,为我的未来铺就一条光明的道路。

美食之黄:生活的滋味

第二张图片展示了一份午餐,其中米饭呈现出自然的黄色。在校园的食堂中,这样一份简单的午餐,承载着我日常生活的点滴。黄色的米饭不仅代表着食物的天然与健康,更给人带来了温暖和满足感。这是生活中朴实无华却又必不可少的色彩,它如同生活中的小确幸,让我在繁忙的学习之余,能够感受到生活的美好与滋养。

夜景之黄:宁静的指引

第三张图片描绘了一个宁静的夜晚,路灯散发着柔和的黄色光芒,此时图书馆即将闭馆而我在走回宿舍的路上。在校园的夜晚,当喧嚣渐渐退去,黄色的路灯成为最温暖的存在。它为晚归的学子照亮前行的道路,也给整个校园增添了一份宁静与祥和的氛围。这种黄色在夜色中显得格外温暖,仿佛是黑暗中的一盏明灯,给人以安全感和希望,就像校园在生活中为我提供的精神港湾。

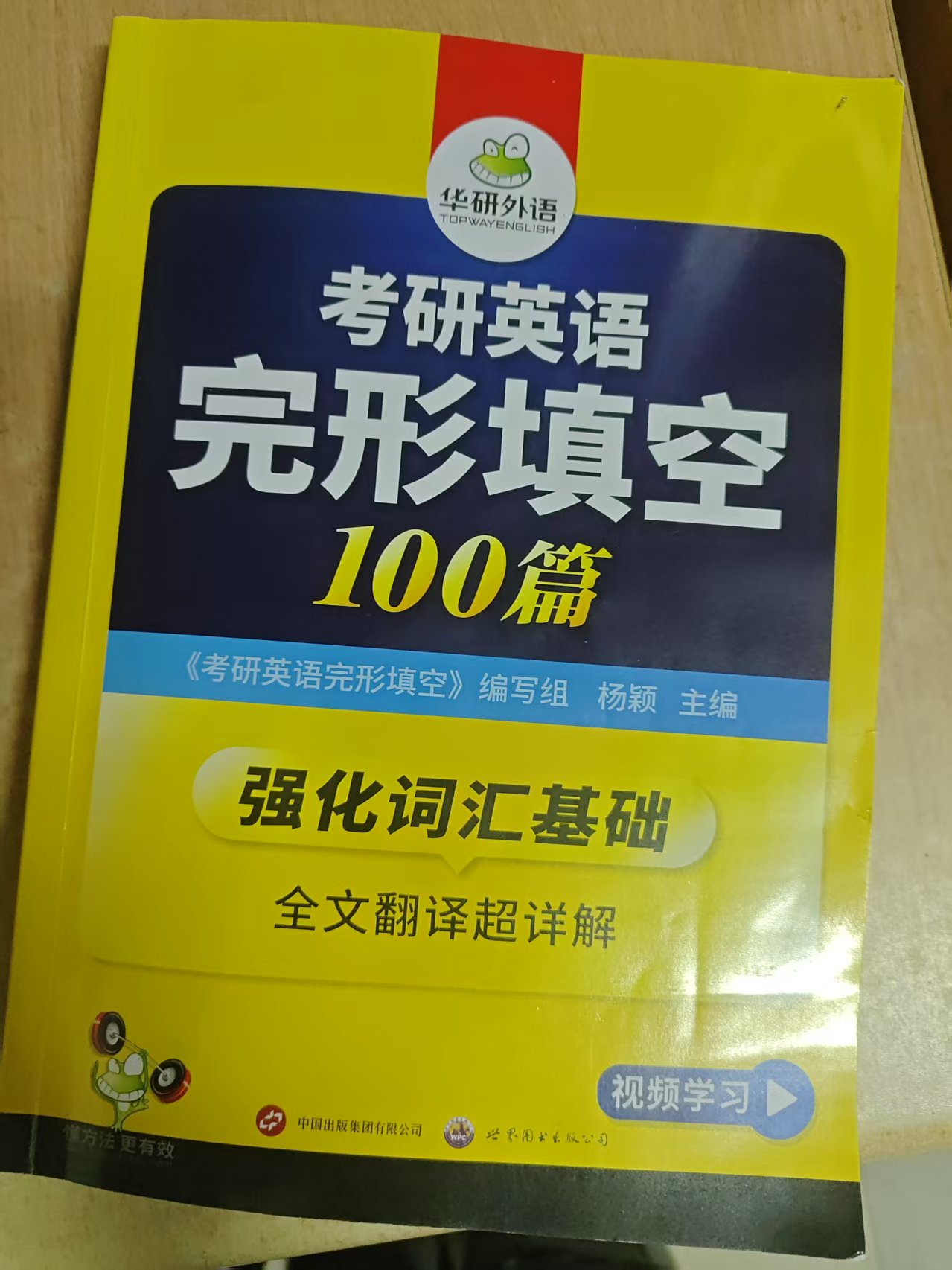

饮品之黄:休闲的惬意

第四张图片是一杯黄色的冰咖啡饮品,搭配着黄色包装的糖浆。在校园的休闲时光里,这样一杯饮品如同一抹温暖的阳光,让人能够暂时放松身心。黄色在这里传递出一种休闲与惬意的感觉,在图书馆学习间隙或课余时间,这样的时刻让我得以舒缓压力,享受当下的美好时光,也让我明白生活中不仅有学习的奋斗,还有片刻的宁静与享受。

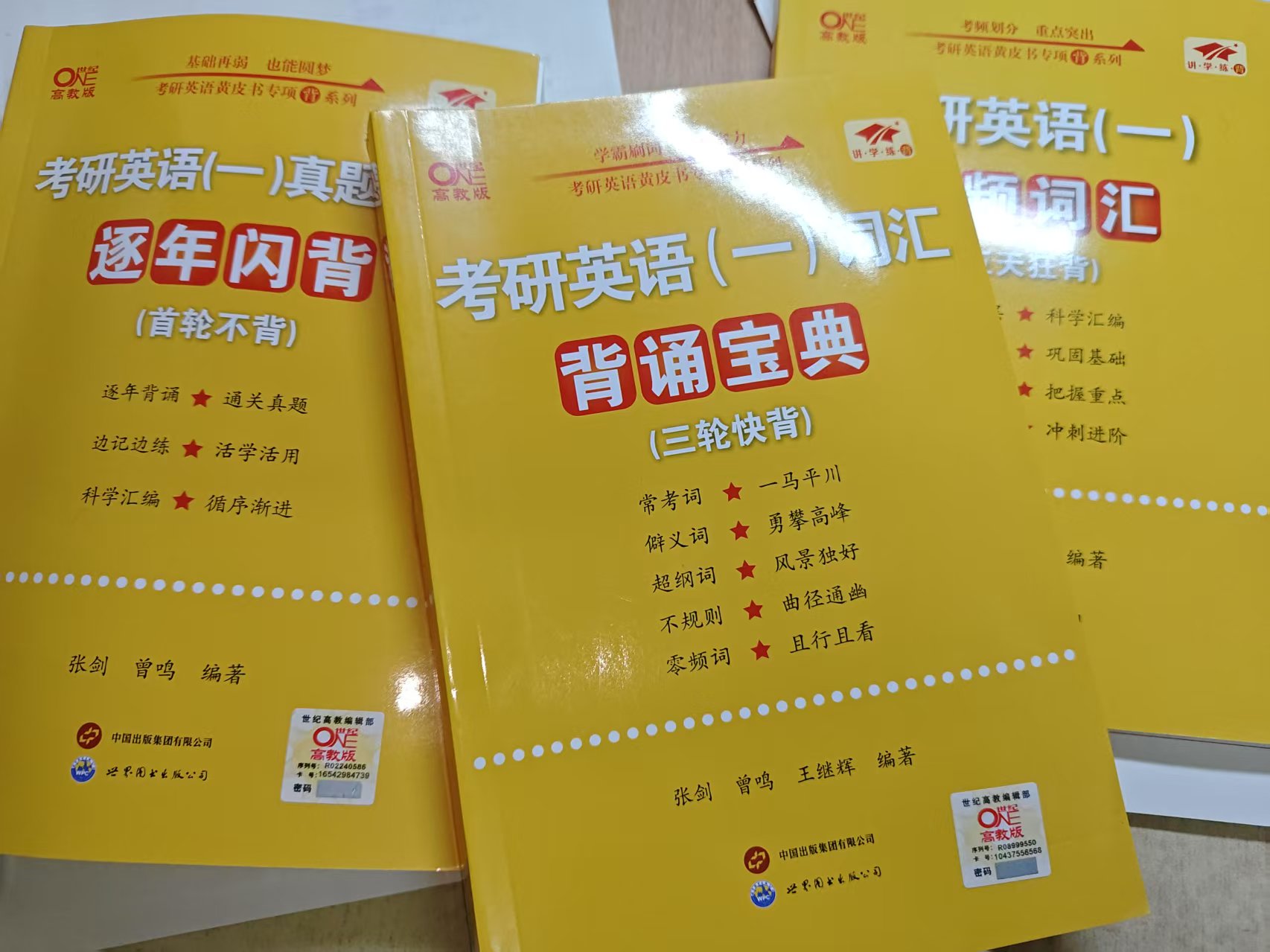

学习之黄:梦想的起点

第五张图片是考研英语词汇背诵宝典等书籍,同样是以黄色为主色调。这些书籍承载着考研学子的梦想与追求,是我校园生活中不可或缺的部分。黄色的封面寓意着开启智慧之门,引导学子们在知识的海洋中不断探索。对于我而言,它们是求学之路上希望与动力的象征,每一次翻开黄色的书籍,都是向着梦想彼岸的一次前行,它们陪伴我度过校园时光,见证了我的努力与成长。

总结

通过这组以黄色为主题的图片,我深刻感受到了黄色在校园生活中的多样性和重要性。无论是学习、饮食还是休闲,黄色都以不同的形式存在着,给我的校园生活带来温暖、希望和美好的感受。它不仅是我学习生活中知识的象征,也是生活中那些温暖瞬间的见证。在今后的校园时光里,我将继续关注身边的色彩,用更加敏锐的眼光去发现它们所蕴含的独特意义和情感价值,让黄色成为我校园记忆中最温暖、最明亮的底色。

二 参观木雕博物馆心得

木雕博物馆背景

4月21日我参观了天津理工大学木雕博物馆,浏览了各个特色主题展区,包括“徽派木雕的发展背景”“徽派建筑与木雕艺术的融合”“木雕技艺的材料选择与工艺传承”“徽州传统寝具造型艺术”“古代交通工具展示”“徽派民居生活场景还原”以及“徽州文化与天津地方文化的历史联系”等。展馆通过实物展示,如马车、轿子、婚床等,结合图文讲解、场景复原与多媒体互动等多种形式,给我带来了沉浸式体验。通过参观博物馆,我系统了解了徽派木雕在传统建筑与日常生活中的实际应用,领略其精巧雅致的工艺之美,深切感受到徽州文化特有的韵味与皖南民居的文化底蕴。

天津理工大学木雕博物馆总建筑面积接近800平方米,馆藏展品超过两千件,主要以徽派建筑中的木雕艺术为核心。作为一座高校博物馆,其定位不仅在于艺术展示,更注重文化传承与教育功能,旨在打造一个集展览收藏、文化研究、学术交流、美育推广与公众教育于一体的综合性平台,为广大师生及社会公众提供深入了解传统艺术、探索历史文化、开展互动学习的重要场所。

徽州木雕的历史渊源与艺术特色

徽州木雕起源于宋代,明清时期达到鼎盛,是徽州“三雕”(石雕、砖雕、木雕)中影响最深远的一种。木雕作品主要应用于民居建筑的门楣、椽梁、楼阁等处,为建筑空间赋予了独特的艺术美感。徽州木雕的发展离不开徽商的兴盛与徽派建筑结构的演变,也受到当地文人士大夫(新安画派)影响不断创新创作形式。在技法上,徽州木雕传承千年,手工雕刻出各种生动的艺术形象,技艺形式包括浮雕、深浮雕、浅浮雕和镂空雕等多种雕刻手法。徽州木雕以朴素自然的风格著称,题材多为历史故事、人物神话、花鸟山水等,雕刻构图大胆,强调视觉效果和装饰性。作品线条流畅,层次分明,整体造型既注重整体韵律又富于动感,展现出徽州工匠对细节的极致追求和对美的独特理解。

展品介绍

古代交通工具:马车与轿子

博物馆中设置有“古代陆行交通工具”专题展区,展出了明清时期的轿子和交椅车等展品。展厅里陈列的木质轿子造型优雅,车顶轻悬幔帐,雕刻有精美的花卉和云纹图案;旁边的牛拉木车结构坚固,承载着徽州人传统出行的智慧。这些实物展示使我们仿佛穿越时空,亲眼见到古人婚嫁或外出行旅时的场景,也让人感受到木雕工艺在实用品中的重要运用。

徽州木雕工艺:材料与流程

展馆内设有专门的展板介绍徽州木雕的材料与制作流程。徽州木雕常选用红木、乌木、楠木等优质硬木作为原料。展板展示了木雕从选料、设计、打样到雕刻、描金、上漆等完整流程,使观者直观了解每一步工序。我们了解到工匠首先根据题材设计图选好木板,再用刻刀一步步雕琢图案,最后在雕刻面上描金、涂色。通过展柜中的工具和半成品,可以切身感受到古朴木料在雕刻师傅手中逐渐变成精美作品的全过程,领略到徽州传统工艺的严谨与精巧。

建筑雕刻艺术

徽州古建筑中随处可见精美的木雕装饰,这正体现了建筑雕刻艺术的魅力。民居屋檐、梁柱、门楣和窗棂上常常雕刻有花卉、瑞兽、吉祥人物等图案。例如一座徽派古民居的大厅里,梁枋上雕有飞檐雉头、窗棂镂刻木漏窗扇,门楣刻有龙凤呈祥和祥云纹样,使得整个建筑富有艺术气息。这些雕梁画栋将徽州自然山水与传统文化融于一体,形成了“朴实中见灵动”的独特美感,充分彰显了徽派建筑高超的装饰艺术水平。

传统家具

馆内还展出了多件徽州传统木家具精品,如雕花屏风、书桌、扶手椅、案几等成套家具。徽州家具红漆外饰,配以金粉描绘,色彩喜庆华丽,常见图案有花鸟鱼虫、戏曲人物等,体现江南水乡的风情。家具制作材料以红木、乌木等名贵木料为主,雕刻手法以上下浮雕为主,并大量运用镂空技巧,层次丰富、纹样精细。展柜中陈列的一整套卧室家具就包括满顶床、衣橱、画桌、春凳等,生动地再现了徽州古时家居生活的典雅与精致。

徽州满顶床

满顶床是徽州传统床具的代表之一。顾名思义,满顶床的床顶、床头和床尾均由木板围成,形似“小阁楼”。床前悬挂簇新的幔帐,床身多用七块木板拼接而成,象征“五男二女”的美好寓意。床柱通常选用榧木制成,因榧木花果同株而生,寓意“四世同堂”“五世昌盛”,充满祈福意味。满顶床的床屏和立柱雕工极为精美,常见“双龙戏珠”“丹凤朝阳”等传统纹样,周围栏板上则有“凤凰戏牡丹”“松鼠葡萄”等优雅图案。这件富丽堂皇的家具不仅结构严谨,而且装饰华丽,充分展示了徽州木雕工匠在家具制作上的高超技艺。

徽州民居风格

徽州古民居风格独特而具有浓郁的地域特色。它们多依山傍水而建,屋舍呈现白墙黛瓦的主色调,建筑群错落有致,与周围青山绿水相映成趣。徽派民居通常由多个天井院落组成,整体格局以四水归堂的形式布局,中轴对称,空间层次分明。最具特色的是层层叠落的马头墙,墙顶像阶梯一样从屋脊往上跌落,有的中间高两头低,有的上端人字形斜下,两端跌落数级,檐角飞翘青瓦随着日光投下古朴优美的轮廓。这些建筑的门窗楣梁上广泛使用砖雕和木雕,加以花鸟、吉祥纹饰点缀,使徽州民居呈现出古朴幽雅又讲究规制的独特艺术风貌。

木雕博物馆门口合照

参观结束后,我在博物馆门口留下了珍贵的拍照留念,这次难忘的文化之旅正式画上了圆满的句号。

个人感受

置身于琳琅满目的木雕展品中,我深刻感受到了徽州深厚的文化底蕴和匠人的精神风采。每一件雕刻作品都蕴含着丰富的故事和寓意,让我对“融水墨韵于木质之中”的审美情趣倍加钦佩。通过这次参观,我不仅了解了徽州木雕的历史渊源和精湛技艺,更在欣赏艺术的过程中产生了强烈的文化认同感。在仔细观摩工匠现场示范时,我被那一刀一凿之间的专注与执着所打动,仿佛也融入了他们对传统技艺传承的使命感。总之,此次博物馆之行让我对传统民间艺术有了更生动的认识,激发了我学习传统文化、传承匠人精神的热情。未来我也将以更加开放和尊重的心态去欣赏和弘扬木雕这门宝贵的非物质文化遗产。

三 校外博物馆研学心得

红色美学的艺术表达与文化启示

作为《二十四节气中的色彩美学》课程的重要实践环节,本次研学我参观了天津博物馆,旨在通过实地考察红色美学在博物馆中的具象化表达,探究色彩符号如何承载革命精神与时代价值。

天津博物馆位于

天津市河西区平江道62号,是展示中国古代艺术及天津城市发展历史的大型艺术历史类综合性博物,是天津地区最大的集收藏、保护、研究、陈列、教育为一体的大型公益性文化机构和对外文化交流的窗口。天津博物馆的前身可追溯至民国七年(1918年)6月1日,正式成立了天津博物院;2004年由原天津市艺术博物馆和天津市历史博物馆合并组建;2007年底,天津博物馆旧馆对外免费开放;2008年,天津博物馆新馆开工建设;2012年5月,天津博物馆新馆建成对外开放。

天津博物馆的红色文化展览,不仅是一场历史回溯,更是一堂生动的美学课程。本次研学以红色色彩体系为核心线索,通过观察文物、空间设计、互动装置中的色彩语言,探讨传统美学如何通过视觉艺术实现文化传承与审美教育。在这里,红色跳脱出单一的政治象征,成为连接历史记忆、工艺智慧与当代审美的桥梁。

红色的物理属性与文化唤醒

色谱的层次性

展览中的红色并非单一色调,而是通过色彩渐变形成了从朱砂(#9d2933)到绛紫(#8c4356)的丰富谱系。这种渐变不仅仅是视觉上的美感呈现,更是情感叙事的有力工具。例如,在《五四运动》展区,背景墙采用了“血红色”渐变设计:底部的深红色如同凝固的血液,象征着革命初期的悲壮与牺牲;顶部的明亮红色则如燃烧的火焰,寓意着革命高潮时的激情与希望。这种色彩的层次性设计,不仅增强了展览的视觉冲击力,还巧妙地传递了革命从悲壮到激昂的情绪转化过程。

材质与光线的共谋

展览设计中,材质与光线的结合并非简单的叠加,而是通过功能性互补与视觉逻辑的统一,达成了信息传达的精准性与空间体验的沉浸感。例如,展示引导台的哑光材质能够吸收光线,减少反射干扰,从而突出展品的细节;而光滑材质则通过反光效果引导观众的视线,增强展览的层次感。此外,明暗对比与阴影塑造的运用,使得展品在光线的映衬下更具立体感。这种材质与光线的“共谋”,不仅优化了展览的技术表现力,还强化了叙事逻辑的视觉化表达,为观众带来了更为沉浸的观展体验。

矿物颜料的秘密

仔细观察明代《边防图》摹本时,发现其红色颜料由辰砂与胶矾水混合制成。这种配方不仅赋予了颜料千年不褪的特性,还使笔触呈现出独特的颗粒质感,增强了画面的层次感与视觉冲击力。这一发现印证了古人对材料美学的深刻理解与巧妙运用,也让我们得以窥见传统工艺中蕴含的科学智慧与艺术追求。

留白与对比的哲学

展览设计中,留白的运用不仅是视觉上的缓冲,更是一种叙事哲学的体现。例如,在志愿军图片展区,墙上的空白区域为观众提供了视觉上的休憩空间,避免信息过载带来的压迫感。这种留白象征着“未知”与“可能性”,暗示历史叙事的未完成性——在已知的展览内容之外,仍有更多未被言说的细节与故事。同时,“志愿军炮兵”与“志愿军防空部队”两大主题的并置,通过职责差异与贡献对比,进一步凸显了军事协作的多样性与必要性。这种对比手法不仅丰富了展览的叙事层次,也引发了观众对历史细节的深刻思考。

纺织品的色彩叙事

一件民国时期的刺绣党旗,使用了蚕丝染制的七种红色丝线,通过针脚密度的变化模拟光影效果,使平面刺绣呈现出立体浮雕感。这种“以色塑形”的技艺,不仅展现了工匠对色彩与光影的深刻理解,也体现了传统纺织工艺的精妙与创新。这件刺绣党旗不仅是一件艺术品,更是红色文化的象征,承载着革命精神与民族记忆。

红色基底上文物与影像对话

战争展柜以红色背景为视觉锚点,巧妙地将实物文物与影像资料结合在一起,构建了一个可感知的历史场域。在这个场域中,红色背景象征着革命记忆的核心,而黑白照片的压抑色调与展柜中文物的冷硬质感形成了鲜明对比。这种对比反衬出红色美学中“从苦难到希望”的叙事逻辑,强化了革命奋斗历程的崇高性与历史意义。通过这种设计,抽象的“红色精神”被转化为具象的符号系统,使观众能够更直观地感受到革命历史的厚重与深远。

油画艺术的审美启蒙

在“奋起抗战”主题油画中,红色元素通过明度与饱和度的差异,生动地表现了战场的氛围与情绪。画家将感性的审美体验转化为可量化的色彩逻辑,使观众能够通过视觉数据理解红色的象征意义。这种艺术表达不仅是对历史事件的再现,更是一种审美启蒙——它让红色从直观的符号跃升为文化基因的编码方式,赋予了观众更深层次的情感共鸣与文化认同。

红与知的共振

在人物展览区,如图片中的严肃面容与整齐排列,呼应红色美学中“革命精神”的内核。红色不仅是视觉符号,更象征这些科学家以科学救国的信念,在民族危亡之际承担历史使命,其学术成就与爱国情怀共同构成红色文化的精神底色。

沉浸式场景构建

在《抗美援朝》展区,设计师通过多种元素的结合,构建了一个沉浸式的场景体验。暗红色砂岩铺地,墙面采用哑光红漆模拟岩壁质感,顶部悬挂数百盏微型灯光,宛如夜空中的星火。观众穿行其间时,衣角拂过砂岩的粗粝触感,与视觉上的红色压迫感相结合,共同强化了行军作战的艰难体验。这种沉浸式设计不仅增强了展览的代入感,还让观众在身体与情感上更加深刻地体会到革命先烈的奋斗与牺牲。

从视觉符号到文化基因

在天津博物馆的红色展览中,一面巨大的中国国旗成为视觉焦点。五星红旗的红色并非单一色调,而是通过材质与工艺的差异形成深浅变化:展览墙上的铜锈红(#b85b3e)与国旗的朱红(#e74c3c)形成对比,暗喻革命历程中“血色牺牲”与“精神传承”的双重叙事。这种红色既是历史创伤的具象化表达——国旗上每一抹暗红都象征着先烈的牺牲;又是集体记忆的凝固载体——观众凝视国旗时,红色成为跨越时空的情感纽带,将个体记忆与民族历史联结为统一的文化基因。

红色早已超越色彩的物理属性,成为承载历史记忆、艺术创新与文化认同的复合符号。它通过材质氧化、光影互动与空间叙事,将创伤记忆转化为美学语言,最终沉淀为民族精神的文化基因。这种“从视觉符号到文化基因”的转化路径,为红色主题的当代阐释提供了可复制的范式。

红色早已超越色彩的物理属性,成为承载历史记忆、艺术创新与文化认同的复合符号。它通过材质氧化、光影互动与空间叙事,将创伤记忆转化为美学语言,最终沉淀为民族精神的文化基因。这种“从视觉符号到文化基因”的转化路径,为红色主题的当代阐释提供了可复制的范式。

让红色继续言说

科技赋能下的红色叙事

在数字化时代,红色文化基因的传承不再局限于实体空间,而是通过科技手段实现“活态化”表达。例如,天津博物馆在“抗美援朝”展区引入 AR 技术,观众扫描展柜中的文物即可触发虚拟火焰特效,使静态的红色符号“燃烧”为动态的数字艺术。这种技术介入不仅突破了物理展品的时空限制,更通过交互性设计让观众成为红色叙事的参与者——指尖轻触间,历史场景被重构,革命精神在数字光影中焕发新生。科技与红色美学的融合,既保留了历史记忆的厚重感,又赋予其当代传播的活力,使红色从“被观看的符号”转变为“可参与的对话”。

教育与代际传承的桥梁

红色文化的延续离不开教育功能的强化。天津博物馆通过“红色课堂”项目,将展览资源转化为沉浸式课程:小学生在教师引导下,通过触摸展柜中的仿制文物(如锈迹斑驳的铜器)、聆听老一辈讲述革命故事,将红色色彩的物理特性与历史情感联结。这种“五感体验”教育模式,使红色从抽象的政治概念转化为可感知的文化基因。例如,在刺绣党旗展区,学生亲手尝试用七种红色丝线编织图案,通过针脚的疏密变化理解“以色彩塑形”的工艺智慧。这种动手实践不仅深化了对红色美学的认知,更让年轻一代在创造中完成对红色精神的主动传承。

全球语境中的红色对话

红色文化的当代价值不仅限于本土叙事,更可成为跨文化交流的媒介。例如,天津博物馆在“丝绸之路”主题展中,将中国红色与中亚地区的赭红、欧洲的胭脂红并置,通过色彩对比揭示不同文明对“红色”象征意义的异同。这种全球视野下的红色对话,既凸显了中国红色文化的独特性(如朱砂的千年不褪与革命意涵),又展现了其作为人类共同文化遗产的普适价值。通过展览、学术研讨、国际艺术家驻地计划等形式,红色从地域性的民族记忆升华为全球语境中的文化符号,在差异中寻找共鸣,在对话中构建共识。

生活美学中的红色延续

红色的言说不仅存在于博物馆或课堂,更应渗透到日常生活的审美实践中。例如,天津博物馆推出“红色生活”文创系列:从以朱砂色为灵感的文具、绛紫色的茶具,到融合传统纹样的红色丝巾,这些设计将红色美学转化为可触摸、可使用的文化载体。一件印有“五四运动”渐变红色背景的笔记本,既是学习工具,又是历史记忆的延伸;一盏以哑光红漆模拟岩壁质感的台灯,既满足功能需求,又唤起抗美援朝展区的空间联想。通过将红色从“高冷”的历史符号转化为“亲民”的生活美学,博物馆实现了红色文化从精英叙事向大众日常的平滑过渡。

红色未来从记忆到行动

在天津博物馆的“青年红色论坛”中,参观者围绕“红色精神与当代青年责任”展开讨论:有人提出用短视频记录身边的红色故事,有人倡议发起“红色公益行动”(如资助乡村儿童的红色教育)。这些实践表明,红色不再是静态的历史回望,而是动态的行动指南——它通过激发个体的社会责任感,将文化记忆转化为现实力量。正如展柜中那面五星红旗的朱红与铜锈红的对比,红色既铭记过去的牺牲,也照亮未来的道路。

红色的传递未停息

红色的言说从未停息,它在博物馆的展柜中苏醒,在课堂的实践中生长,在数字的光影中延展,在生活的细节中呼吸。从朱砂到绛紫,从火焰到星火,红色始终在讲述:文化基因的觉醒,始于对历史的凝视,成于对当下的反思,而终将归于对未来的行动。当每一位观众离开天津博物馆时,他们携带的不仅是对红色美学的审美体验,更是将红色精神注入生活、传递给下一代的文化使命——这正是“让红色继续言说”的真正意义。

在天津博物馆,每一抹红色都是多重叙事的交织:它是矿物与火焰的化学反应,是织机与画笔的技术结晶,更是历史与未来的无声对话。当观众驻足于展柜前,他们不仅目睹了色彩的物理存在,更参与了一场跨越时空的美学传承——这正是博物馆的力量:用视觉语言将文化记忆镌刻在每个人的瞳孔深处,让古老色彩在当代语境中持续焕发新生。

总结

此次校外研学参观天津博物馆的红色美学展览,让我深刻感受到色彩作为文化载体的独特魅力。红色通过材质、光线、构图和工艺的多维表达,展现了从悲壮牺牲到激情奋起的历史叙事,彰显了传统工艺与现代展示手段的巧妙融合。展览以红色为线索,将视觉符号升华为文化基因,使观众在情感与思想层面深刻认同革命精神。同时,博物馆作为高校研学的重要实践平台,为我们提供了理论与实践结合的宝贵机会。在这次研学中,我不仅增长了专业知识,还被革命先烈的奉献精神深深感染,激励我将色彩美学理念融入学习与创作,传承和弘扬中华优秀传统文化。

此次研学让我深切领悟:色彩不仅是视觉体验,更是一种文化载体;博物馆不仅是展陈空间,更是一座通向过去与未来的桥梁。愿我们以更开放的心态和更创新的视角,让红色精神与美学智慧在新时代不断传扬、永续绽放。